予算達成に貢献する先行管理(売上の先読み)へ連動

|

| 案件の新規開拓から受注までの管理と 予算達成に貢献する先行管理(売上の先読み)へ連動 |

| 営業支援システムのコンセプト |

|

| 基本コンセプトとして |

|

| 営業日報(プロセス管理)の活用 |

|

|

|

|

|

| お問い合わせ |

| 10のポイント |

|

| 1. つくる |

|

| 2. 状況を知る |

|

|

|

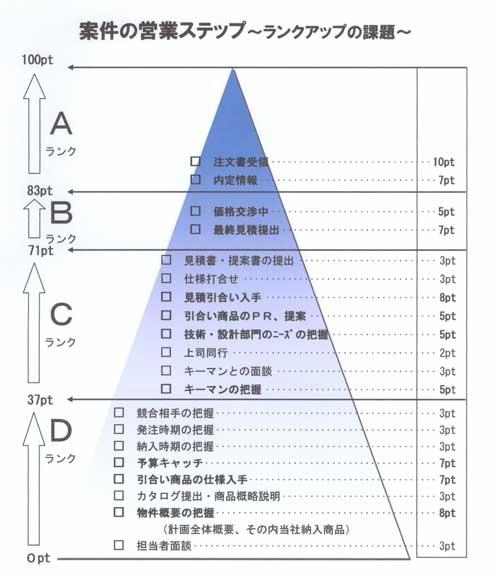

| 2-1. 案件追求型営業の機能 |

| 案件のキャッチから受注までのプロセスを細分化 |

| 営業プロセス |

|

11.お客様は 購入を決定し、契約への準備 10.お客様は購入するかどうかを検討 |

|

9.自分の希望条件と、当社の提案した商品の条件が一致した事を顧客が認識 8.具体的に商品のプレゼンテーションを受け検討 7.お客様にプレゼンテーションを受ける事を承認し、商品の内容を決定、または商品を選ぶ |

|

6.お客様に営業マンの知識・提案や人格といった人間力、当社の情報力・サービス提供力を認めてもらった。 5. お客様の資金力・希望条件から、お客様のニーズを認識。 4.お客様が、購入する際の仕組み・流れなどを把握し、当社にどういった商品があるのかを認識 |

| 3.お客様が当社の概要を認識 2.お客様に名前と顔を覚えられた。 1.初めてお客様と営業マンが接触 |

|

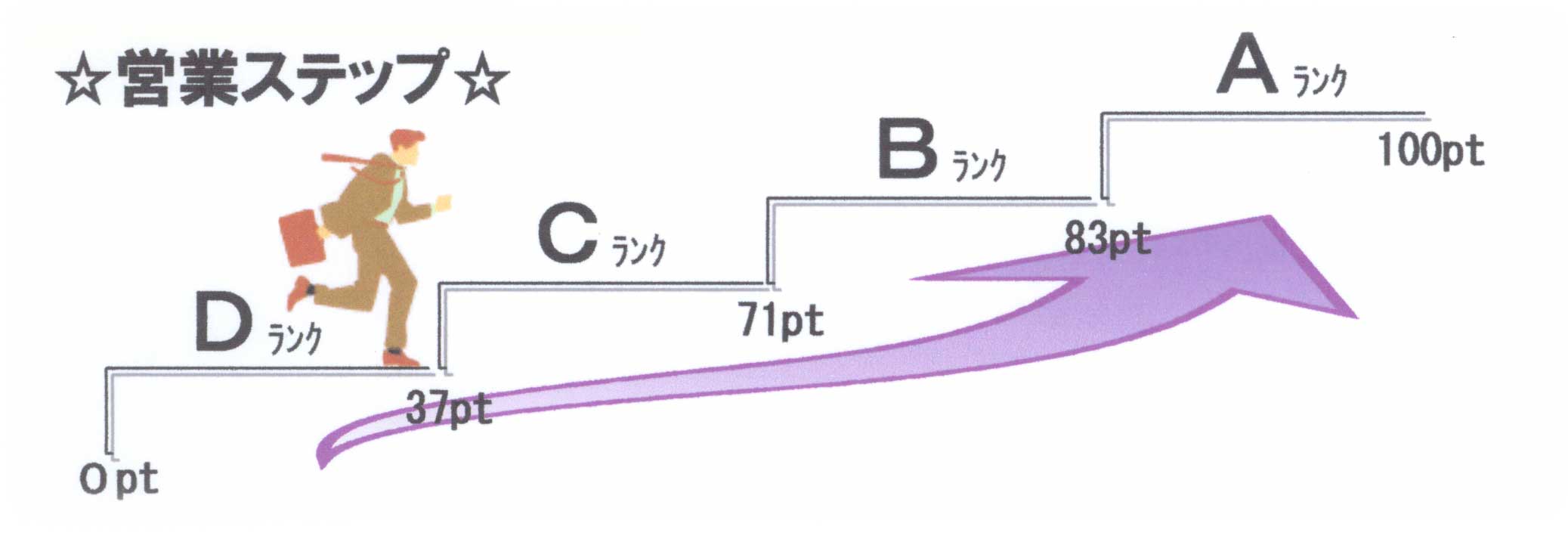

∇営業プロセスを登録 ∇各プロセスのウェイト付け点数を設定 ∇営業プロセスを大きく分類して A~Dランクまでの4ランクに分けます。 ∇日報報告で活動済みのプロセスは項目欄にチェック ∇その案件の進捗レベル(数値)の判定ができます。 ∇上司は担当者に未完了の活動事項についてアドバイスします。 ∇商談がスムーズに進み、 結果、案件の進捗(ランクアップ)、受注へと進みなす。 |

| お問い合わせ |

| 2-2. ルート型営業の機能 |

|

|

3. 意志決定資料として。 |

|

|

4. 先行管理で売上予算達成の対応へ。 |

|

| お問い合わせ |

|