■幸せに感じるには・・

時代がどんなに変わろうと「幸福に生きる」ことは切実な問題です。幸福度と収入は比例する関係ではありません。

お金によって満たされるのは、あくまでも「満足度」だけで、幸福度ではないということです。満足度というのは、使えるお金、住む家、乗っている車、食べるものなど、どれだけ満足しているかの指標です。物質的欲求を満たしたときに感じるものであるともいえるでしょう。

一方、幸福度は、生活、人生、職場、健康度、感情的、将来など、いろいろな満足が合わさり、心が総合的に満たされることで感じるものといえます。

収入が極端に低く、衣食住に問題を抱えているような状態であれば生活満足度が低い状態であり、幸福度は低くなってしまうでしょう。 しかし、収入があるレベルを超えると基本的な生活に支障がなくなります。

つまり、それ以上の収入は「満足度」を引き上げることはあっても、「幸福度」にはあまり寄与しないということのようです。

◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆ ◆◇◆◇◆

非合理的判断は本能や感情から

ある調査で、自販機に100円を入れたのに、故障して商晶が出てこなかったときの状況Aと、誰かが取り忘れた100円のお釣りを見つけたときの状況Bは、どちらも同じ金額ですので、それに対する反応も等しくなるのが合理的なはずです。

しかし、現実は異なります。ほとんどの人は、得した喜びよりも損したショックを大きく感じるようです。 このような人の非合理性を従来の経済学は説明できませんでした。

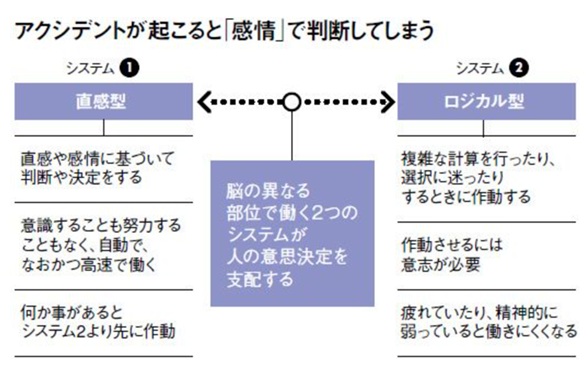

研究が進むにつれ、人の意思決定に作用する2つの異なる仕組みが明らかになりました。まず第1点は、本能や、感情に従って判断してしまう仕組みです。2点目は、複雑な計算が必要なときや、選択に迷ったときに作動する心理の仕組です。

多くの場合、本能や感情こそが、非合理的判断を生み出しています。。

人が判断を下すとき、まず働くのが右図のシステム1ですその判断は瞬時に下されます。自然のなかでは一瞬の判断の遅れが命取りになりますので、生き残りをかけて磨かれてきたのがシステム1です。そんなシステム1の結論を覆すためには、一度立ち止まって、熟考するシステム2を働かせなければなりません。

しかし、さまざまな条件がシステム2の働きを妨げます。たとえば、時間的な制約があり、判断が急かされるときなどです。

希少価値の高いものに飛びつく理由

人は子どもの教育のため、自分の老後のため、あるいは、ほかの理由などで、どうにかして貯金を増やしたいと思うのは当然の心理です。

さまざまな金融商品が生まれる昨今、ネットを見れば新しい資産運用法で儲けた人の体験談や、「このやり方なら確実に儲かる。競争相手が少ない今が勝負」などという売り文句も見かけます。そんなフレーズを見たときに、ついつい誘惑に駆られます。

しかし、それはスーパーのタイムセールに飛びついてしまうのと同じ心理です。 「期間限定」という言葉は、強い強迫観念をもたらします。自分の目の前にあるものが、今でないと時間が経過すると、なくなってしまう。

そう感じたとき、どうしても手に入れなければ、と考えてしまうのが人間です。この衝動は空腹感と関係があるようです。

人類は常に食料難と戦ってきました。食料が目の前にあると飛びついてしまうのが人の性です。

そして、この本能が働くのは食料に限らず、自分にとって「価値が高い」と感じるものや、希少性の高いもの、なかなか手に入らないものについても欲しくなってしまいます。

それはまさにシステム1が全力で稼働した結果です。空腹感と物欲、一見関係なさそうにも思える両者ですが、希少価値という点では、同様にシステム1に訴えかけます。かたや、「周りがみんな始めたから」という同調圧力は、システム2の働きを阻害します。

幸せになる練習

では、行動経済学から考える「幸せな人生」とはどのようなものなのでしょうか。「幸せな人生を送りたい」と考えたとき、どんな状態が幸せなのかを具体的に想像することは難しいです。

ならば、とりあえずはお金を稼げるだけ稼いでおこうという結論に至ることもあるでしょう。だが、お金を稼ぐことが幸せにつながるかというと、どうやらそうではないようです。

幸福度と所得の関係を調べた調査では、所得が低いうちは、稼ぎが増えるにつれて幸福度も上昇します。しかし、所得増による幸福度の増加は、頭打ちになることがわかってきました。

稼ぐこと自体が目的化すると、時間に追われて人付き合いが悪くなったりと、ストレスがたまったりとマイナス要素がでてきます。

トータルで、稼いだ以上にマイナスが大きくなる危険性もあります。だから、無理のない稼ぎ方、プラス「上手な消費」を身につけることが重要なのです。

衣食住をはじめ、必要なものが全部足りている状態においては、新しいものを買い込むよりも、何らかの体験・経験にお金を使うほうが高い満足度が得られると証明されています。

稼いだお金の使い方だけではなく、稼ぐためにどのように仕事をするかも、人生に大きな影響を与えます。

「お金で片付けよう」という発想の落とし穴

金銭的な価値観が偏重されると、「お金で片付けよう」という意識が強くなります。しかし、それでうまく収まることもあれば、かえって悪い結果をもたらされることもあります。

たとえば、学校や会社などの共同体で実施した行動経済学の実験において、手助けを頼む対価として3つの条件を用意しました。

(1)は「お礼にお金を渡す」、

(2)は「チョコレートをあげる」、

(3)は「とにかく困っているからお願いします」と何も渡さない。

それぞれのケースで作業効率を調べたところ、最も作業効率が高かったのが「何も渡さない」、次点が「チョコレート」、最悪なのが「お金」で頼んだ場合でした。意外な結果に・・・。

共同体としての意識をうまく刺激

研究によりますと、人間に備わっている共同体原理のせいではないかと考えられます。お互い様と助け合うことで共同体は維持されています。

そこにお金を持ち込むと、市場原理の世界に変わってしまい、共同体という意識が吹っ飛んでしまうようです。

重要なことは、企業での安易な成果主義導入には懐疑的です。チーム単位で仕事をすることが多い企業においては、そこで生まれる共同体としての意識をうまく刺激したほうが、高いパフォーマンスを発揮する可能性があるようです。

参考文献:『年収300万でもリッチになる』 PRESIDENT 2017/12/4号